lundi, 08 avril 2024

« Le léopard meurt avec ses taches » : Les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy

Nathalie Séchard, présidente d’un « pays riche peuplé de pauvres », sorte de Macron au féminin, décide de ne pas se représenter à l’élection présidentielle. Plutôt que gérer un pays en plein chaos elle préfère passer le reste de son temps à faire l’amour avec son jeune mari dans sa maison en Bretagne et à regarder des films de Jim Jarmusch (on la comprend). Une lutte impitoyable pour sa succession se déclenche alors et avec elle une longue série de cadavres.

Avec Les derniers jours des fauves, Leroy poursuit avec brio son exploration des zones d’ombres de notre démocratie, celles qui abritent les discours extrémistes, les machinations politiques et les violences fanatiques. S’appuyant sur les remous des dernières années, l’auteur décrit un pays en proie à la révolte des Gilets jaunes, les manifestations contre les réformes libérales, la catastrophe climatique, les ravages de la pandémie du Covid-19, la violence fasciste et le complotisme rampant. Dans la lignée du Bloc et de L’Ange gardien, cette nouvelle fiction politique grossit légèrement la réalité pour mieux nous alerter sur les dangers des tentations autoritaires. On retrouve d’ailleurs quelques protagonistes du Bloc Patriotique, le parti d’extrême-droite dirigé par Agnès Dorgelles, son intello de mari Antoine Maynard et le chef du service d’ordre, Stanko le nazillon.

Ici, l’antagoniste principal se nomme Beauséant, vieux gaulliste tendance Pasqua et nouveau ministre de l’Intérieur de Séchard. Son goût du pouvoir le poussera à manipuler les fachos du Bloc Patriotique dans un complot visant à accéder à la fonction suprême. Pour lui faire face, Guillaume Manerville, ministre d’État à l’Écologie sociale et solidaire, seul recours de la gauche pour contrer les ambitions de Beauséant et son désir d’ordre ultra-sécuritaire. Manerville a une fille, Clio, aspirante normalienne qui s’encanaille gentiment avec les Bonobos Effondrés (clin d’œil aux Chimpanzés du futur de Pièces et Main d’œuvre) des jeunes post-situs qui refont le monde dans un bar du Xe arrondissement, L’Hacienda bleue. Problème : Clio devient une cible et devra compter sur la protection du Capitaine, ancien barbouze et lié par un pacte secret avec son père, pour éviter de finir éparpillée façon puzzle comme la voiture d’une ministre de Séchard.

Si la poésie et la littérature constituaient le remède à l’effondrement du monde dans Vivonne (2021), elles infusent autant les pages de ce roman noir, comme un contre-poison à la brutalité des rapports humains, accompagnant le périple de Clio et du Capitaine dans une France en proie au chaos. Ces deux-là deviendront inséparables à la fin du roman, lui veillant sur elle comme l’ange gardien qu’il a toujours été, un Glock 19 toujours à portée de main, L’Anabase de Xénophon dans l’autre. Au-delà de la maîtrise de la dramaturgie, Leroy arrive en quelques tirades bien senties à brosser le portrait d’un personnage dans toute sa complexité, à donner corps à ses rêves et ses désirs, à le projeter dans une histoire qui le dépasse. Ou l’art de réunir Balzac et Manchette sous l’égide de l’humour noir le plus féroce.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

14:46 Publié dans Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, les derniers jours des fauves, jérôme leroy, jim jarmusch, nathalie séchard, covid-19, gilets jaunes, beauséant, guillaume manerville | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 février 2024

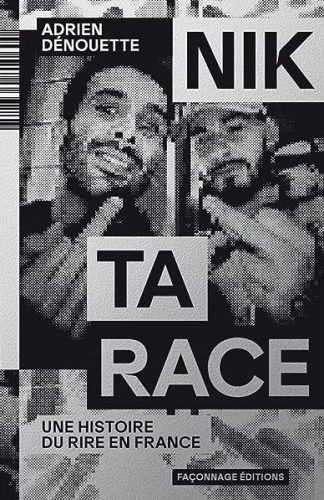

Adrien Dénouette : « Le standup est une affaire de passions tristes, de honte et de violence »

« Aujourd’hui, le meilleur comique de France est un Arabe ». Difficile de donner tort à Adrien Dénouette, auteur de « Nik ta race. Une histoire du rire en France » (Façonnage éditions, 2023), lorsqu’on découvre la force de frappe de Mustafa El Atrassi, bombe sale et hautement corrosive explosant à la face d’une France ayant une peur bleue de son propre ridicule. Dans son essai l’auteur s’interroge : « Pourquoi réserve-t-on au rire le même traitement qu’à nos banlieues ? » Pourquoi le rire populaire est-il à ce point méprisé par les « élites » culturelles ? Le mantra du standup américain selon lequel « plus il détruit, plus le rire soulage » est-il soluble dans l’humour hexagonal ? Éléments de réponse en explorant ce fameux rire à la française, de Victor Hugo et Céline à Riad Sattouf et Jean-Pascal Zadi, en passant par l’épopée des Nuls et celle des Inconnus, la gouaille de Depardieu, les grimaces de Clavier et l’amertume des films du duo Bacri-Jaoui, le flow énervé des rappeurs, les caricatures de Charlie Hebdo et le trash talk des sportifs.

Le Comptoir : Commençons avec la figure centrale qui traverse votre essai : Mustafa El Atrassi. Comique encore aujourd’hui assez méconnu du grand public, comment pourriez-vous le présenter à ceux qui n’en n’ont jamais entendu parler ?

Adrien Dénouette : Comme le meilleur comédien de standup français, et comme un Arabe. C’est d’autant plus important de souligner cette identité que ses spectacles s’adressent prioritairement à un public d’Arabes de France, à qui El Atrassi parle dans la langue pleine d’argot et très imagée des banlieues. Ce qui n’enlève rien au fait qu’il soit un artiste français, et selon moi le plus fort de sa discipline. Car ses spectacles sont accessibles à n’importe quel spectateur francophone, à condition de faire l’effort de saisir sa démarche. Ma réflexion découle de la découverte d’un de ses spectacles, par hasard, en 2019 sur Youtube. Sa langue, son style, son agressivité, sa liberté de ton dans le chambrage très violent de son public m’ont immédiatement séduits. C’est la première fois que j’avais le sentiment d’assister à du standup dans ma langue natale, et non à une pâle copie de cet art anglo-saxon qui se distingue des sketchs de chez nous par son adresse directe, à la première personne.

Adrien Dénouette : Comme le meilleur comédien de standup français, et comme un Arabe. C’est d’autant plus important de souligner cette identité que ses spectacles s’adressent prioritairement à un public d’Arabes de France, à qui El Atrassi parle dans la langue pleine d’argot et très imagée des banlieues. Ce qui n’enlève rien au fait qu’il soit un artiste français, et selon moi le plus fort de sa discipline. Car ses spectacles sont accessibles à n’importe quel spectateur francophone, à condition de faire l’effort de saisir sa démarche. Ma réflexion découle de la découverte d’un de ses spectacles, par hasard, en 2019 sur Youtube. Sa langue, son style, son agressivité, sa liberté de ton dans le chambrage très violent de son public m’ont immédiatement séduits. C’est la première fois que j’avais le sentiment d’assister à du standup dans ma langue natale, et non à une pâle copie de cet art anglo-saxon qui se distingue des sketchs de chez nous par son adresse directe, à la première personne.

En me renseignant, j’ai découvert que cette liberté de ton découlait d’une décision radicale : rompre définitivement avec les médias et la culture française, à la suite d’un embryon de carrière à la télévision dans les années 2000. Le livre prend cette marginalisation volontaire comme point de départ, celle d’un Arabe, en France. Car à mes yeux, la place du rire dans la société française EST celle d’un Arabe. Une sorte d’anomalie très mal vue par le « Centre », qui est bourgeois, Blanc, conservateur. El Atrassi est l’incarnation de ce rire populaire et anarchique qui ne cherche pas à « plaire », en flattant la bonne morale. Mais juste à détruire le sérieux des autres parce que c’est drôle de désobéir. Et il l’est.

16:14 Publié dans Actualité | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, adrien dénouette, « le standup est une affaire de passions tristes, de honte et de violence », mustafa el atrassi, victor hugo, céline, riad sattouf, jean-pascal zadi, les nuls, les inconnus, depardieu, christian clavier, bacri-jaoui | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 décembre 2023

Le labyrinthe des ombres : Limbo de Soi Cheang

Dix-sept ans après le terrassant Dog Bite Dog (2006) dans lequel une chasse à l’homme s’engageait entre un inspecteur au bord de la folie et un meurtrier enragé, Soi Cheang adapte le roman chinois Wisdom Toot de Lei Mi et plonge à nouveau dans les bas-fonds de Hong-Kong avec Limbo pour une apnée de deux heures dans les eaux putrescentes du crime.

Soit un vieux flic désabusé proche de la retraite (Cham Lau) et son jeune supérieur fraichement débarqué à la brigade criminelle (Will Ren) à la recherche d’un tueur en série s’en prenant exclusivement aux femmes et laissant systématiquement leur main gauche coupée en guise de signature. À mesure que l’enquête progresse, les deux policiers que tout oppose s’aventurent toujours plus profondément dans la ville à travers un dédale infernal de ruelles sombres et malfamées. Esthétiquement, le film est d’une beauté rare et dérangeante. L’usage du noir et blanc enténèbre une Hong-Kong viciée par le mal dont la pluie gluante souille chaque recoin et les ordures recouvrent la moindre parcelle de bitume. Une véritable décharge à ciel ouvert opérant une fusion formelle entre la topographie des lieux et les personnages eux-mêmes : la pourriture envahit littéralement tout l’écran.

Oppressés par cette montagne urbaine de béton et de déchets sur laquelle le soleil peine à darder ses rayons les inspecteurs en viennent à perdre tout sens moral en se servant d’une petite délinquante (Yase Liu) pour appâter le démembreur sadique. La situation devient encore plus étouffante lorsqu’on découvre la haine féroce que Cham voue à cette junkie, responsable de l’accident qui envoya son épouse dans le coma… La jeune femme cristallise jusqu’à l’excès toute la violence crasse de l’époque à travers les affects de vengeance, de culpabilité et de rédemption.

Accompagné de la scénariste Au Kin-yee, du directeur photo Siu-keung Cheng – tous deux ayant travaillé sous la houlette de Johnnie To – et du légendaire compositeur japonais Kenji Kawai, Soi Cheang reprend à son compte les codes classiques du polar tendance hard-boiled pour imposer une vision dantesque d’une mégalopole décadente et tentaculaire dans laquelle tous les protagonistes semblent courir à leur perte. Celle d’une Chine post-industrielle ensauvagée par la lutte capitaliste de tous contre tous, la misère grouillante, la haine maladive des femmes et le désespoir pour seul horizon. Entre chronique sociale et polar formaliste Limbo constitue le contrepoint cathartique le plus radical de son auteur face aux ambitions mortifères d’un régime politique menaçant toute l’industrie hong-kongaise du cinéma.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

20:51 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le labyrinthe des ombres, limbo, soi cheang, polar, hong-kong, pluie, déchets, ordures, serial killer, sadique, chronique sociale, chine post-industrielle, désespoir radical, le comptoir | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 29 mars 2023

Erwan Desbois : « Le lien entre le joueur et son avatar a toujours obnubilé Hideo Kojima »

Pour qui a grandi dans les années 90 manette en main, la sortie de « Metal Gear Solid » (MGS) en 1998 sur Playstation eu l’effet d’une petite bombe. Troisième épisode d’une saga qui en comprendra huit, MGS ne devient pas seulement une référence absolue du jeu vidéo d’infiltration, il propulse aussi sur le devant de la scène son brillant créateur : Hideo Kojima. Artisan passionné pétris de référence cinématographiques et de réflexions politiques, Kojima n’aura de cesse de se renouveler de jeu en jeu, expérimentant de nouveaux procédés de narration et de gameplay, quitte à bousculer les joueurs dans leurs habitudes et leur rapport au virtuel. Le critique de cinéma Erwan Desbois retrace son parcours dans un essai mélangeant analyse de style et thématiques transversales : « Hideo Kojima, aux frontières du jeu » (Playlist Society, 2022).

Le Comptoir : Il est assez rare qu’un créateur de jeux vidéo possède une aura de star et soit un tant soit peu connu au-delà de la communauté des joueurs. Hideo Kojima fait partie de ce club restreint aux côtés de Shigeru Miyamoto, Michel Ancel, Carmack et Romero, etc. Comment expliquez-vous cette popularité ?

Erwan Desbois : Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Hideo Kojima fait partie des rares auteurs de jeux vidéo à avoir inventé un genre à part entière – le jeu d’infiltration, avec la saga des Metal Gear. De plus, il est resté attaché à cette franchise (même si une part de lui rechignait à rempiler à chaque nouvel épisode) pendant trois décennies, la maintenant au sommet – commercial et artistique – tout en la remettant sans cesse au goût du jour. Seules les séries Zelda, Mario, et dans une moindre mesure Final Fantasy et Resident Evil peuvent se targuer d’une telle longévité dans l’excellence.

Erwan Desbois : Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Hideo Kojima fait partie des rares auteurs de jeux vidéo à avoir inventé un genre à part entière – le jeu d’infiltration, avec la saga des Metal Gear. De plus, il est resté attaché à cette franchise (même si une part de lui rechignait à rempiler à chaque nouvel épisode) pendant trois décennies, la maintenant au sommet – commercial et artistique – tout en la remettant sans cesse au goût du jour. Seules les séries Zelda, Mario, et dans une moindre mesure Final Fantasy et Resident Evil peuvent se targuer d’une telle longévité dans l’excellence.

Enfin, il y a aussi une question de personnalité : Kojima a toujours apprécié et su exister dans l’espace public, en mettant en scène sa propre personne que ce soit par la mention « un jeu de Hideo Kojima » toujours affichée d’entrée de jeu, ses cameos à la manière d’Alfred Hitchcock, ses interviews où il se montre très prolixe ou encore son fil Twitter alimenté en permanence.

15:40 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, erwan desbois, aux frontières du jeu, metal gear solid, snatcher, konami, death stranding, policenauts, infiltration, mgs, playstation, le lien entre le joueur et son avatar a toujours obnubilé hideo | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 mars 2023

Les couleurs du vice : Fièvres Nocturnes de Toshio Saeki

À la fois peintre, dessinateur et illustrateur, Toshio Saeki (1945-2019) s’est imposé comme une figure phare et avant-gardiste du courant ero-guro (érotisme grotesque) aux côtés des mangakas Suehiro Maruo, Shintarō Kago ou Hideshi Hino. Après un premier opus publié en 2016 (Rêve Ecarlate) et un deuxième en 2019 (Red Box) les éditions Cornelius poursuivent la publication de l’anthologie des œuvres du maître avec Fièvres Nocturnes, recueil d’illustrations de la période 1972-1974.

L’on y retrouve les visions cauchemardesques soutenues par une ligne claire et des aplats de couleur qui constituent le style unique de Saeki, reconnaissable entre mille. S’inspirant à la fois de l’art des estampes érotiques japonaises (shunga) et du folklore des créatures surnaturelles (yôkai) il bouscule les habitudes esthétiques et les certitudes morales du lecteur en l’invitant à plonger son regard dans le gouffre bariolé des désirs bizarres et monstrueux. Car c’est l’autre particularité de Saeki : mêler le macabre à l’humour, la cruauté à l’onirisme, l’étrange au sensuel.

Ainsi, des obsessions fantasmatiques où des démons martyrisent de jeunes écolières en s’immisçant dans leurs rêves ou dans leurs chambres, où un père de famille tranche le bras d’un garçon trop entreprenant avec sa fille dans l’hilarité générale, où un autre malotru est décapité avec un vinyle, où des oni (diables) sortent des toilettes ou des salles de bain pour terroriser leurs victimes, où une ninja perverse malmène un écolier, où des membres sanguinolents gisent à côté d’individus ricanant, où de drôles de médecins sont adeptes du Shibari, où des langues s’allongent démesurément pour explorer toutes les parties du corps…

Quant aux Philistins qui seraient plus enclins à interdire ce genre de livre qu’à risquer de s’y aventurer, laissons le mot de la fin à l’éditeur Jean-Louis Gauthey : « Il y a dans la puissance d’évocation de Saeki quelque chose de trop effrayant pour les esprits conformistes, quelque chose de plus agressif même qu’une image ouvertement pornographique. Nos sociétés qui se revendiquent « libérées » semblent plus que jamais avoir un problème avec les forces orageuses de l’inconscient, s’enfermant dans le déni, incapables de regarder l’art pour ce qu’il est. En suivant cette logique puritaine qui pratique une forme d’auto-suspicion dans laquelle chacun se rend coupable des images mentales qu’il produit, il faudrait légiférer sur les rêves et rendre les cauchemars illégaux… »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

09:51 Publié dans Littérature | Tags : les couleurs du vice, toshio saeki, fièvres nocturnes, le comptoir, sylvain métafiot, ero-guro, éditions cornelius, jean-louis gauthey, shunga, yôkai | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 février 2023

De la théatrocratie du pouvoir à la société de communication

Le pouvoir est une forme de théâtre mouvante. Un objet dramaturgique qui, malgré des invariants, évolue en fonction des contextes historiques. Ce qui se joue sur scène c’est la relation entre la communication politique et la représentativité politique, à travers l’usage des protocoles, l’art oratoire parlementaire, l’émergence d’espaces publics critiques dans la société civile et l’influence des médias de masse.

Dans Le pouvoir sur scènes (1980) le sociologue Georges Balandier revient sur cette dimension dramaturgique du pouvoir politique : « Derrière toutes les formes d’aménagement de la société et d’organisation des pouvoirs se trouve toujours présente, gouvernantes de l’arrière-scène, la théatrocratie. Elle règle la vie quotidienne des hommes en collectivité. Elle est le régime politique permanent qui s’impose aux régimes politique divers, révocables, successifs. Il existe une relation intime apparentant l’art du gouvernement à l’art de la scène. »

Cette scénographie du pouvoir semble ainsi nécessaire pour éviter deux types de gouvernements : celui basé sur la force ou la violence car se sentant menacé en permanence ; celui fondé sur la raison pure et froide ayant trop peu d’intensité pour susciter la ferveur collective. La scénographie politique se place entre ces deux extrêmes. Le pouvoir ne pouvant se maintenir par la seule domination brutale ni par la seule justification rationnelle.

mercredi, 28 décembre 2022

Le temps de l’insouciance : Apollo 10½ de Richard Linklater

Cette année 2022, ce furent pas moins de trois grands réalisateurs américains qui s’aventurèrent sur les rivages de l’enfance en revisitant leur passé à travers le filtre d’une nostalgie douce et parfois amer.

Il y eut d’abord Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, cette douce euphorie juvénile se déroulant dans un Los Angeles propice aux égarement amoureux. Une ville où le vortex hollywoodien et ses illusions de gloire menace constamment d’engloutir les deux adolescents qui crapahutent malicieusement à ses marges, courant l’un après l’autre dans une course au bout de la nuit.

Armageddon Time de James Gray ensuite, qui retrace de manière déguisée la jeunesse du réalisateur dans le Queens des années 80. Une œuvre semi-autobiographique donc où l’on retrouve, traitée avec une grande délicatesse, ce même dilemme qui court depuis son premier film : s’émanciper du carcan familial pour se réaliser ou rester près des siens par obligation morale.

Enfin, il y eu Apollo 10 ½ de Richard Linklater, ode sublime et fantasmée aux réminiscences de l’enfance sur fond de conquête spatiale. Une façon pour le cinéaste de poursuivre l’exploration des souvenirs et la captation des éphémères instants de bonheur que l’on retrouve dans ses précédentes œuvres. Car ce n’est pas une grande épopée lyrique à la Ron Howard (Apollo 13) ou Philip Kaufman (L’étoffe des héros) que filme Linklater mais les rêves pop et colorés d’un enfant ayant grandi à Houston dans les années 60, s’imaginant avoir été choisi par la NASA pour être le premier homme à marcher sur la lune. À cette époque, l’Amérique est au sommet de sa puissance, les classes moyennes consomment sans retenue, le progrès technologique avance à grands pas, l’avenir s’annonce radieux. C’est dans ce climat d’insouciance (malgré la guerre du Vietnam et la menace de la bombe atomique qui sourd en arrière-plan) que grandi Stan, cadet au sein d’une famille nombreuse dont la vie est rythmée par les jeux dans la cour de récréation, les balades à vélo dans le quartier pavillonnaire, la construction de maquettes de fusées, les soirées diapo dans le salon et, surtout, les programmes télés dévorés seul ou avec les autres membres de la fratrie dont on sent que Linklater prend un immense plaisir nostalgique à tous les énumérer.

La technique de la rotoscopie (déjà utilisée dans Waking Life et A Scanner Darkly) confère à ces petites bulles de vie mises bout à bout et narrées par la voix-off de Jack Black une dimension onirique qui fétichise les souvenirs du jeune garçon en les mélangeant aux évènements historiques. L’impression de vivre un été doucereux et sans fin où seule règne la légèreté, à l’instar de la parenthèse estival des étudiants d’Everybody Wants Some !! (2016) quelques jours avant la rentrée à l’université. Toute la mélancolie de l’enfance rythmée par le calendrier scolaire se retrouve dans ce soupir de Stan, les yeux tournés vers les étoiles : « La liberté et le bonheur du week-end prenait fin. » Le retour à la réalité n’a sans doute jamais été aussi teinté d’amertume.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:56 Publié dans Cinéma | Tags : conquête spatiale, nasa, rêve, télévision, nostalgie, le comptoir, top 2022, le temps de l’insouciance, apollo 10½ de richard linklater | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 02 décembre 2022

Les prospérités de la pensée fasciste : L’Atomisation de l’homme par la terreur de Leo Löwenthal

Universitaire allemand spécialiste de la critique sociologique littéraire, Leo Löwenthal (1900-1993) a fui l’Allemagne lors de l’accession au pouvoir des nazis. Trouvant refuge aux États-Unis à l’instar de ses compatriotes de l’École de Francfort, il enseigne un temps à l’université Colombia de New-York avant de rejoindre le département de sociologie de l’université de Berkeley en 1956. Il est notamment l’auteur de Literatur und Massenkultur (Littérature et Culture de masse) et Das bürgerliche Bewußtsein in der Literatur (La Conscience bourgeoise dans la littérature).

L’Atomisation de l’homme par la terreur est, quant à lui, paru pour la première fois dans la revue américaine Commentary en janvier 1946. Löwenthal y développe la thèse selon laquelle loin d’être un phénomène révolu, la terreur fasciste demeure « profondément ancrée dans les tendances de la civilisation moderne, et en particulier dans la structure de notre économie ». Il pointe ainsi un paradoxe : l’individu est exposé à un énorme dispositif de communication sans pouvoir communiquer avec son prochain. Il vit en collectivité mais demeure esseulé, paralysé par la peur de développer une pensée originale ou des émotions spontanées. Cet « état de coma moral » qui semble infuser tous les pans de la société, le sociologue le définit comme le processus d’atomisation de l’individu.

Ce processus terroriste agit par le biais de six leviers d’action : 1) L’irrationalité des actions d’un gouvernement envers sa population, notamment à travers les arrestations arbitraires qui a pour conséquence « l’élimination des différences et des droits individuels face à l’appareil du pouvoir ». 2) Le bouleversement du rythme normal de l’existence qui rompt « la continuité de l’expérience et de la mémoire » à l’œuvre dans les camps de concentration mais aussi, malgré un degré inférieur, au sein de la société terroriste dans laquelle « le projet pour l’individu est… de n’avoir aucun projet ». 3) La dissolution de la personnalité et du sens moral autant chez les victimes que chez les bourreaux. Ces derniers n’éprouvant plus une once de culpabilité ou de remords après avoir exécutés des actes barbares de manière automatique. Löwenthal cite un prisonnier évadé du camp polonais d’Oświęcim qui témoigne de la destruction de « tout lien social chez la victime [en réduisant] sa vie spirituelle au seul désir craintif de prolonger son existence ne serait-ce que d’un jour ou d’une heure. » 4) La lutte perpétuelle pour la survie imposée par un système répressif qui réduit les individus à une somme d’instincts primaires. 5) La sortie de l’humanité de l’Histoire universelle, redevenant selon les mots d’Hitler un « pur et noble matériau naturel », exploitable et jetable par une « jeunesse violente, autoritaire, intrépide, cruelle » ne connaissant « ni faiblesse, ni tendresse ». Jankiel Wiernik, charpentier dans le centre d’extermination de Treblinka, témoigne de cette manutention macabre des prisonniers en considérant « chaque personne vivante comme un futur cadavre, à très bref délai. » 6) L’identification aux bourreaux, décrite par Bruno Bettelheim en ces termes : « Un prisonnier avait atteint le stade final de l’adaptation au camp lorsqu’il avait modifié sa personnalité de manière à accepter siennes les valeurs de la Gestapo ».

Or, de nombreuses causes à l’œuvre dans les sociétés démocratiques peuvent favoriser l’émergence d’un nouveau système de terreur, à savoir : le vide social et économique qui tiraille des masses de travailleurs ne trouvant plus aucun sens dans le processus de création et de production standardisé ; la croyance aveugle en des idéologies politiques proposant une vision du monde binaire et intellectuellement confortable ; l’effondrement des principes moraux et individualistes hérités de la société libéral face aux crimes de masse, provoquant un lourd sentiment d’impuissance et de frustration chez des citoyens démunis. Lors d’une conversation avec le président du sénat de la Ville libre de Dantzig, Hermann Rauschning, Hitler avouera : « Ce qui est plus important encore que la terreur, c’est la transformation systématique des idées et des représentations sensorielles des populations. Nous devons parvenir à assujettir les pensées et les sentiments des hommes. »

En 1949, Leo Löwenthal, en collaboration avec le philosophe Norbert Guterman, prolongera son analyse de la pensée terroriste avec une étude sur « l’agitation fasciste aux États-Unis » dans les années 1940 : Les prophètes du mensonge.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

jeudi, 27 octobre 2022

Sa Majesté des rats : La Peste à Naples de Gustaw Herling-Grudziński

Écrivain, journaliste et critique littéraire polonais Gustaw Herling-Grudziński fut l’un des premiers à décrire de l’intérieur l’univers concentrationnaire du goulag dans Un monde à part paru en 1951 (et dont il faudra attendre 1985 pour le découvrir en France grâce à Jorge Semprun). Interdit de séjour en Pologne, exilé à Rome, Londres, Munich et Naples où il finit sa vie, il rédigea des nouvelles, des essais et des articles dans divers hebdomadaires italiens et dans la revue Kultura qu’il cofonda en 1947. La Peste à Naples est tirée du recueil L’Île et autres récits paru en 1992 chez Gallimard. Il relate l’instrumentalisation de l’épidémie survenue en 1656 à des fins politiques antirévolutionnaires.

Sous-titré Relation d’un état d’exception, ce court texte se veut la suite du Miracle (1983) récit de l’insurrection populaire napolitaine contre la Couronne espagnole en 1647 avec sa tête le pécheur Tomaso Aniello d’Amalfi dit « Masaniello ». Sous l’autorité du duc d’Arcos, Masaniello fut arrêté et assassiné. Sa rébellion stoppée dans son élan. En contrepartie, sa légende naquit et enfla non seulement chez le peuple napolitain mais dans toute l’Europe : « Qu’on en eût conscience ou non, Masaniello annonçait la révolution, il fut la flamme approchée des trônes et éteinte de justesse avant un embrasement général. »

C’est pour éteindre les dernières braises de la révolte que le comte Castrillo, représentant disgracieux mais bon diplomate de Philippe IV, fut nommé vice-roi de Naples, succédant au duc d’Arcos et au comte d’Ognatte. Son objectif était de calmer les ardeurs de la populace par une étrange « douceur paternelle » qui n’oubliait pas le recours à la force armée. Lorsque la peste venant de Sardaigne menaça la cité, il décida de séparer le Palais et la garnison du reste de la population. La maladie fut d’abord minimisée par les autorités politiques, interdisant de la nommer telle quelle, et répandant le bruit que le responsable serait « l’Antéchrist Masaniello, qui dans l’au-delà tramait de nouveau contre le bonheur de la ville ». De son côté, l’Église trouva là un moyen de faire fructifier son entreprise de purification des âmes afin d’échapper au « fléau de Dieu » qui s’abattait sur la ville.

Il ne semble pourtant faire aucun doute que la maladie fut apportée par des soldats espagnols venus de Cagliari sur un navire marchand. Le vice-roi les ayant envoyés en ville, la peste pris naissance dans un bordel du quartier de Lavinaio et se répandit dans les venelles alentour. D’où l’affirmation de Herling que Castrillo a fait sciemment venir la peste à Naples pour exterminer une partie du peuple et mettre les survivants à genoux, tuant « le sentiment de solidarité que Masaniello avait, selon lui, inoculé à la plèbe napolitaine ». Résultat, plus de la moitié des habitants périrent durant les huit mois de l’épidémie, tous les liens sociaux et familiaux furent anéantis. Le vice-roi, barricadé dans sa forteresse, était satisfait. « La peste avait détruit, pour les rescapés, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, le goût, la valeur et la dignité de la vie collective avec toutes ses splendeurs et ses misères. »

De nos jours, c’est une autre peste, brune, qui ressurgit en Italie. Celle qui porte les nostalgiques du fascisme au plus hauts sommets du pouvoir.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:33 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, sa majesté des rats, la peste à naples, gustaw herling-grudziński, tomaso aniello d’amalfi | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 juillet 2022

Mise à nu : Rire au temps de la honte de Guillaume Orignac

En novembre 2017 le New York Times publia une enquête sur Louis C. K. dans laquelle cinq femmes l’accusaient de s’être masturbé devant elles sans leur consentement. Reconnaissant, dès le lendemain, la véracité des faits qui lui étaient reprochés, le scandale enfla sur les réseaux sociaux au point que ses spectacles, ses films, ses séries et toutes ses apparitions publiques furent annulées. Dans le tourbillon d’indignation de la cancel culture, même ses anciennes productions furent retirés des réseaux de diffusion, entérinant la logique marketing du capitalisme moral en tant que « paravent d’une quête de la bonne réputation, préalable à l’écoulement paisible des produits auprès de consommateurs distraits ». Bref, la carrière de l’humoriste s’écroula brutalement.

C’est au prisme de cette histoire que le critique Guillaume Orignac en déroule une autre, une grande, remontant au fondement du stand-up américain, celui d’un « élan vital à dire ses vérités les plus intolérables en utilisant le véhicule désarmant du rire ». Des origines qui permettent de comprendre le parcours pour le moins atypique de l’humoriste new-yorkais qui ne fit rien d’autre que de se mettre à nu (au sens figuré) sur scène et dans ses fictions pendant plus de trente ans, dévoilant, en toute transparence et sans la moindre pudeur, ses peurs, ses haines, ses névroses, ses obsessions, ses hontes. Et d’en rire avec les spectateurs. Ce rire que certains lui refusait désormais. Car l’histoire du stand-up américain est lié à cette exposition crue de la honte en public. Au moins depuis un soir de 1955 où, dans un strip-club miteux de Los Angeles, un autre humoriste (comedian) se mis, lui, littéralement à nu devant une audience crapoteuse : il s’agit de Lenny Bruce.

Pendant des décennies, les comedians jouaient sur des scènes de vaudeville ou de burlesque des numéros gras et souvent racistes, ne remettant jamais en cause l’ordre des choses. Dès les années 1930 leur liberté d’expression s’élargit au sein des night-clubs tenus par la mafia mais ils subirent les foudres de la justice, bras armé de la société des bonnes mœurs : « Toutes ces ligues de vertu, cette police, cette justice, qui ne pouvaient accepter qu’ils montent sur scène comme ils dansaient en coulisse, drogués, orduriers, obscènes, gays, en feu, en femmes et magnifiques ».

En apparaissant nu, les chaussettes aux pieds, ce soir de 1955, Lenny Bruce révolutionna le stand-up en exhumant l’obscénité des coulisses (de la vie américaine) sur scène, devant tout le monde. La religion, les questions raciales et surtout le sexe étaient ses sujets préférés pour confondre l’hypocrisie et la pudibonderie de ses contemporains. Pour lui, le stand-up était « une joute oratoire ininterrompue avec le licite, un dialogue enfiévré avec la Loi, une danse incessante autour des interdits de la vie sociale pour examiner la valeur de ses tabous ».

Louis C. K. avait bien retenu les leçons de Lenny Bruce (mais aussi de l’impertinent George Carlin), lui qui fraya avec le politiquement correct et le sérieux des mouvements contestataires des années 2000 en « glissant sa critique sociale dans les habits d’une confession personnelle. Il ne s’agissait plus de parler de l’état de la société, de ses représentations et de ses valeurs, mais de s’en faire l’écho à travers les remous bourbeux de l’âme et du cœur. L’intimité devenait le théâtre d’un immense chaos moral à travers lequel un homme cartographiait les lieux de son intimité. » Ce que ne supportent pas les activistes militants dont la gravité des causes qu’ils défendent, aussi juste sont-elles (la lutte contre l’oppression des minorités par exemple), contamine parfois la « sacralité des scènes de comedy club avec les semelles du plomb social : son goût de la dignité, de la politesse et de l’hypocrisie. Tout ce que le stand-up s’emploie à détruire, dans sa quête renouvelée de l’abjection et du déchet existentiel ». Dans une société où chaque groupe sociaux est prompt à se sentir « offensé » par la moindre « micro-agression » et à s’en indigner bruyamment sur son smartphone, il n’est pas inutile de rappeler que « les comedy clubs restent des églises de l’obscénité verbale, à l’écart des conventions policées du monde ordinaire ». L’humour a un espace propre et il est absurde de le juger sur le tribunal du monde civilisé.

De fait, l’œuvre amère et désenchanté de Louis C. K. était difficilement audible et compréhensible pour toute une partie de la population persuadée de sa supériorité morale et intellectuelle, se croyant dépourvue de pensées inavouables, s’inventant un destin sans passion triste ni honte : « L’humour de Louis C. K. est une lanterne. Avec lui, nous acceptons de descendre dans les abîmes de la nature humaine. Et cette nature-là a ses raisons que la raison des dévots ignore. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

21:42 Publié dans Actualité, Cinéma | Tags : george carlin, stand-up américain, lenny bruce, humoriste, comedian, cancel culture, louis c. k., le comptoir, sylvain métafiot, mise à nu, rire au temps de la honte de guillaume orignac | Lien permanent | Commentaires (0)